-

畅享文化,文艺风吹在家门口

-

日期:2023-01-13

来源:区文化广电和旅游局

当“文化”与“家门口”紧密相连,洛龙区的众多基层文艺爱好者“沉浸式”感受到了城区创新公共文化服务体系的便利,这样的舒心体验正是来自全区各社区的“文化活动集散地”——社区文化合作社。

一、资源整合,文化队伍“有了组织”

悠扬婉转的音乐,循循善诱的教学……在洛龙区翠云路街道正大社区二楼的舞蹈活动室内,10余名零基础居民翩翩起舞,舞姿优雅,陶醉其中。社区负责人介绍,社区文化合作社将原本缺少组织和专业教学的各类文艺队伍重新整编,统一充实进社区文艺惠民演出志愿服务队伍中。目前,社区“在编”的文艺队伍由最初的2支增加到了现在的近10支。

洛龙区于去年8月加速全区社区文化合作社组织建设,以区级文化合作社为主阵地,组织全区各镇、街道对辖区群众基层自乐文化组织进行统计摸排,依据文艺队伍规模、种类、特长等特点,将“三五成群”的各类队伍规划于街道、社区文化合作社统一管理,明确规章制度,安排固定训练时间。目前,全区各级文化合作社已拥有300余支“在编文艺正规军”队伍,统一的管理让群众的精神文化生活更加“有保障”。

二、专业加持,原创水平“再获提升”

“演奏竹笛、葫芦丝,一定要注意‘气、唇、舌、指’……”开元路街道宜人社区文化合作社教室内,音乐志愿服务教师胡魁正在指导社区文化合作社成员学习竹笛。今年7月,胡魁所经营的音乐教育、演艺机构作为市专业文艺院团代表,和辖区7个社区文化合作社签订结对帮扶协议,逐步对社区文化合作社成员进行专业化的授课指导。

在专业院团的培训与社区文化领头人的创作打磨之下,开元路街道社区文化合作社节目质量持续提高,原创水平不断攀升,一些文艺团队还接到了来自其他县区的演出邀请。

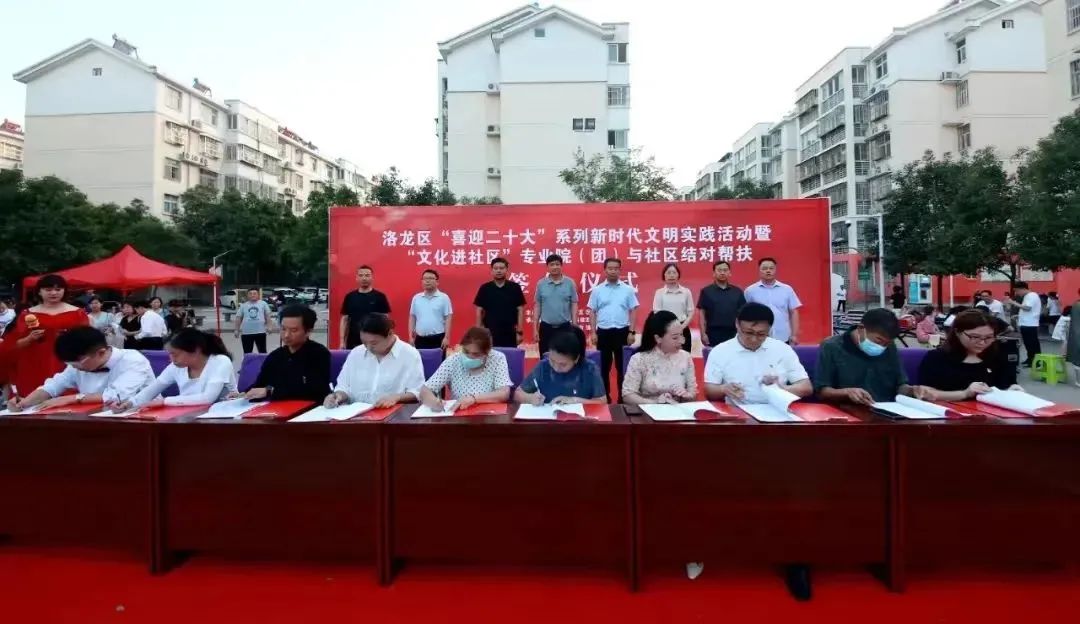

专业技能的传授与加持,提升的是社区文化合作社的节目质量与创作水平,提振的是众多基层文艺爱好者自我展示和参与文化服务的热情。今年7月,洛龙区组织辖区9个街道20个社区与全市10家文化专业院团进行签约,围绕群众文化需求,以文化结对志愿帮扶的形式开展专业化文艺培训,全力提升节目质量及成员原创能力水平,通过与专业院团“联合搭台”,共同举办形式多样的文艺活动赛事、惠民文化演出,以多重激励措施点燃群众参与热情,秀出新时代文艺爱好者的良好精神风貌。

三、平台联动,文化服务“不止文化”

在关林街道石油社区,通过志愿服务积分换取的免费文化合作社课程,令大家获益匪浅。“志愿服务+文化合作社平台联动,双管齐下,居民的参与热情更高、动力更足。”关林街道相关负责人介绍。除了“积分兑课”的平台联动学习方式,不少社区还利用网络平台等进行课程录制、线上排练,在疫情防控常态化的情况下,打破活动场地空间阻隔,让丰富的文化活动得以“全时段”进行。

为帮助社区文化合作社活动提高知名度,洛龙区加快推动“三中心”融合,利用区级媒体平台、小程序等,结合各社区居民不同文化需求,联动志愿服务平台、网络媒体平台、文明实践平台,让参与社区文化合作社活动的居民群众同时参与到全区志愿服务等工作中,多平台聚合发力,让活动效果进一步提升,以“文化之力”推动“文明之风”。

“社区文化合作社的持续建设,归根结底是为了让家门口的‘文化粮仓’惠及城区每一位心有‘文艺梦’的群众。”洛龙区创建办相关负责人表示,接下来,洛龙区将持续发扬辖区各社区文化特色优势,对44个“一社区一特色”文化阵地进行提质升级,让群众不出远门就能体验到全方位、高质量的文化服务,让全区“文化版图”更加清晰、精致。